近年、資産のデジタル化・オンライン化が進み、相続の場面においても「デジタル遺産」「デジタル遺品」という言葉が聞かれるようになりました。

なぜ、このような言葉や概念が生まれたのでしょうか。

そこには資産の種類の違いにとどまらない課題が存在しており、デジタル遺産を保有する方々、そして相続業務を行う専門家は、固有のリスクを認識した上で、この問題に取り組む必要があります。

本記事では、まずデジタル遺産の基礎知識【Ⅰ】として「『デジタル遺産』とは何か?」、「具体的にどのような種類があるのか」について解説していきます。

更に内容をかみ砕いた解説は別途掲載予定ですので、そちらをお待ちください。

「デジタル遺産」とは何か

そもそも「デジタル遺産」とは何を意味するのでしょうか。

この言葉は、「デジタル資産」と「遺産」という二つの要素から成り立っています。

はじめに「デジタル資産」と「デジタル遺産」について見ていきましょう。

「デジタル資産」

「デジタル資産」という言葉についてですが、多義的に使われています。

狭義には「ブロックチェーン技術や分散型台帳技術を用いて記録され、取引されるデータのうち資産価値を有するもの」を意味しますが、より広くは「電磁的記録で資産価値を有するもの」を意味しています。

「デジタル遺産」に関する一連の記事ではより広く射程をとらえた上で、問題状況を整理することが必要であるため、広義の「デジタル資産」を前提に話を進めていきます。

なお、狭義の「デジタル資産」は、暗号資産(仮想通貨)、NFT、セキュリティトークン、ステーブルコイン等が該当します。

「デジタル遺産」

「遺産」とは、相続の対象となる被相続人の資産という意味となるため、「デジタル遺産」とはデジタル資産のなかでも、相続の対象となる資産を指します。

前述のとおり、デジタル資産は広義的には「電子的記録で資産価値を有するもの」を意味を意味しますが、すべてのデジタル資産が相続の対象になるとは限りません。

相続の対象となるデジタル資産については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

関連記事:法務記事 デジタル遺産の基礎知識Ⅱ

「デジタル資産」の種類

デジタル遺産となり得るデジタル資産には次のようなものがあります。

1つずつ見ていきましょう。

暗号資産(仮想通貨)

暗号資産は、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、ソラナ(SOL)などのブロックチェーンという分散管理型の技術を用いて発行・管理されるデジタル資産です。

暗号資産は、資金決済法上の定義がある法律上の概念で(資金決済法2条14項)、以前の名称は「仮想通貨」でした。

この名称も示しているとおり、暗号資産は支払いに用いることを想定されたデジタルマネーの一種で、発行者等の許可なく(「パーミッションレス」と表現することがあります)自由に流通可能という点に特徴があります。

暗号資産の役割と特性

デジタル資産の相続の中では、「暗号資産」が最も重要な位置を占めると言ってよいでしょう。

というのも、暗号資産は、上記のとおり定義上「決済手段性」が求められているアセットではあるものの、価格の高騰もあいまって、日々の支払い決済よりも投資(投機?)として保有及び取引を行うユーザーが多数を占めるためです。

そのため、保有者の暗号資産は一定程度まとまった金額となり、遺産としてインパクトが大きくなるケースも多いと思われます。

暗号資産の取引方法

暗号資産の購入・売却・交換は、以下の2か所で行われています。

- 日本でライセンスを有する暗号資産取引所で行う

- DEXと呼ばれる分散型取引所で行う

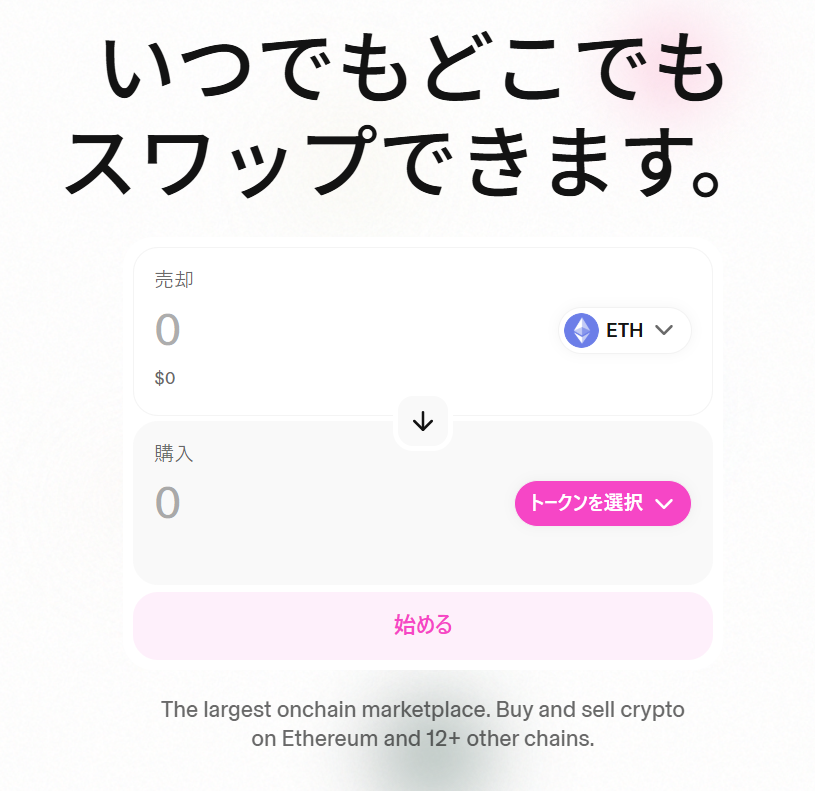

DEXには取引の仲介を行う管理者が存在せず、自動で暗号資産の交換が可能です。著名なDEXとしては、Uniswapがあります。

日本の暗号資産取引所で取り扱いがない暗号資産については、日本円に換金する前提として、DEXにて日本の取引所で取り扱いがある暗号資産に交換しなければなりません。

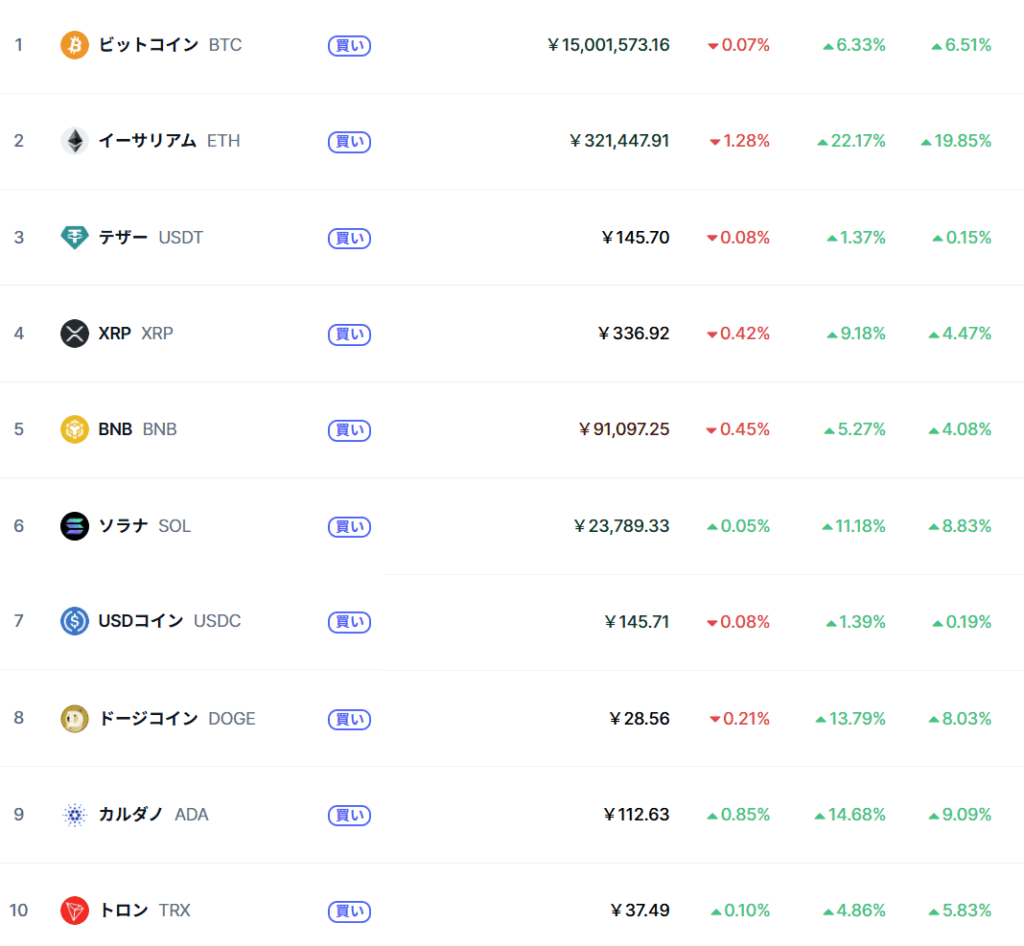

暗号資産の種類とランキング

グローバルでの暗号資産銘柄の時価総額や取引高ランキングは、CoinMarketCap等のサイトで確認することができ、多くの種類の暗号資産が存在することがわかります。

日本の暗号資産取引所で取り扱われているのはこのうちの一部で、直接円に変えられる暗号資産は、当該取引所で取り扱われているものに限るので、注意が必要です。

日本の暗号資産取引所で取り扱いが多い暗号資産については、JVCEA(一般社団法人日本暗号資産等取引業協会)がグリーンリストとして公開しています。

ステーブルコイン

ステーブルコインに法的な定義はなく、複数の意味で使われており、広くは、法定通貨その他特定の資産の価値に連動するように設計され、ブロックチェーン等の分散型台帳技術を用いて発行されたデジタルマネーのことを意味しています。

米ドルに連動するよう設計されているUSDC(Circle社)やUSDT(Tether社)、日本円に連動するよう設計されているJPYCなどがあります。

日本におけるステーブルコインの立ち位置

ステーブルコインは、デジタル資産の取引決済において中心的な役割を果たしており、必要不可欠な存在となっています。

日本では、上記の広い意味でのステーブルコインの一部が「電子決済手段」として資金決済法によって規制されることになりました。

定義は資金決済法2条5項に規定されていますが、基本的には、法定通貨と連動し、発行価格と同額の法定通貨で償還を約するデジタルマネーがその対象です。

やや複雑ではありますが、広義のステーブルコインに含まれる米ドルに連動するDAIは、法定通貨による償還が予定されていないため、「電子決済手段」には該当せず、暗号資産に該当するものと整理され、日本の暗号資産取引所での取り扱いがなされています(コインチェック、GMOコイン等)。

日本での取引方法

執筆時点(2025年3月末日)で電子決済手段等取引業のライセンスを取得している企業は、SBI VCトレード株式会社(取り扱う電子決済手段:USDC)の一例のみとなっています。

DEX以外では同取引所を通じてステーブルコインを取得することが可能です。

NFT(非代替性トークン)

NFTとは、non-funjibul token(ノンファンジブルトークン) の頭文字を取った略称で、非代替性トークンを意味しています。

トークンとは

「トークン」とは、ブロックチェーン上で発行・管理される価値や権利をあらわすデータのことを指します。暗号資産やステーブルコインの説明では用いませんでしたが、これらもトークン(ファンジブルトークン)です。

非代替性とは、「ユニークな、一意の、唯一無二の」といった意味です。

このような性質から、NFTは、アート、コレクションカード、音楽、ゲームアイテム等の領域で、唯一無二のデジタルアセットを表現し、そしてグローバルに取引する手段として用いられています。

NFTの取引

NFTの取引は国内外に多数存在するNFTマーケットプレイスで行われています。

日本国内でのユーザーでも国外のNFTマーケットプレイス利用が主流であるように見受けられ、国外のマーケットプレイスとしてはOpenSea、Magic Eden、Blurなどが有名です。

注意点

なお、上記のとおり、NFTとはデータ形式、技術面の機能設計に過ぎず、NFTと紐づけられたデジタルコンテンツ(グラフィックデータ等)とは別物ですが、しばしば混同して捉えられています。

また、NFTというだけでは、法的な性質は決定されませんので、NFTの中には特に法的規制が及ばないものもあれば、資金決済法や金融商品取引法の規制が及ぶものもあることに留意が必要です。

セキュリティトークン・デジタル証券

セキュリティトークンとは、ブロックチェーン上で発行・管理される有価証券のことです。

一部では馴染みやすさ、わかりやすさの観点からか、「セキュリティトークン」の意味で「デジタル証券」と呼称されています。

出資されたお金が運用されて出資者(トークン保有者)に収益分配されるような仕組みがあると、セキュリティ=証券と評価されることになります。

取引方法

国外のセキュリティトークンを扱うサービスとしては、米国不動産を小口化しトークン化する「RealT」等があります。

デトロイトの個別物件の小口化トークンを1口50ドル程度から購入することができ、購入者には毎週ステーブルコインであるUSDCで収益が分配されます。

国内では、既存金融や大手企業を中心に意欲的に取り組みが進められています。

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社が運営するALTERNA(オルタナ)では、すべての取引をモバイルで完結でき、1口10万円からセキュリティトークンの購入が可能です。

現在は、特定のマンションやホテル、商業施設などがトークン化の対象となっています。

国内のセキュリティトークンについて、従前はセカンダリーマーケットが存在しませんでした。

そのため、上場株式のように売り買いがスムーズにできるわけではありません(発行会社による買取が認められているケースもありますが、保障されたものではありません)。

その後、2023年12月、大阪デジタルエクスチェンジ株式会社がセキュリティトークンのセカンダリーマーケット「START」の取引が開始され、取扱いを承認した銘柄については2次流通できるようになりました。

電子マネー

電子マネーに公的な定義はありませんが、広くは、商品やサービスの決済に用いることができる金銭的価値をあらわす電子データを意味し、この定義によると、先ほど述べた暗号資産やステーブルコインも含まれます。

もっとも、「電子マネー」という表現で流通しているのは一般に、ブロックチェーン上のデジタルアセット(暗号資産やステーブルコイン)を除く従来型の電子マネーであるため、ここではその意味での電子マネーを見ていきましょう。

従来型の電子マネーは、発行する事業体がユーザーのアカウントを開設し、発行体が認める範囲内の支払いに利用され、ユーザー間で流通する(譲渡が制限されていない電子マネーの場合)ことが許容されます。

つまり、暗号資産が有する「パーミッションレス」という特徴を従来型電子マネーは備えておりません。

電子マネーの種類

電子マネーには複数の種類があり、カテゴリーの方法もさまざまです。

| 電子マネーを管理・記録する方式 | ICカード型ソフトウェア(スマートフォンアプリ等)型サーバー型 |

| 支払方法 | ICカード決済NFC等非接触通信決済QRコード決済 |

| 支払時期 | 前払い(プリペイド)即時払い(デビット)後払い(ポストペイ) |

| 発行者・規制法 | 銀行等資金移動業者前払式支払手段発行者 |

具体的な電子マネーで見てみましょう。

| 電子マネー | 管理・記録する方式 | 支払方法 | 支払時期 |

|---|---|---|---|

| Suica・PASMOなどの 交通系電子マネー | ICカード型及び サーバー型 | ICカードやスマートフォンによるNFC決済 | 前払いの前払式支払手段 |

| PayPay※ | サーバー型 | QRコード決済 | 原則前払い |

| iD | クレジットカードや デビットカードその他 各種決済手段との連携 | NFC決済 | 各種連携するサービスに応じて前払い・ 即時払い・後払い |

※なおPayPay残高には、資金移動業者として発行されるPayPayマネーと前払式支払手段発行者として発行されるPayPayマネーライトの二種類があり、PayPayマネーは払戻しや他のユーザーに送金できるが、ライトマネーは払戻しや送金ができないという違いがある。

電子マネーは小口決済が中心であり、払戻し(換金)ができないサービスも多いため、デジタル遺産としての重要性は相対的に低くはなります。

ポイント

ポイントにも法律上その他公的に定まった定義はありません。

法律的な観点で議論を行う場合には、「事業者と一定の取引をした場合に当該事業者から無償で付与されるもので、次回の取引の際に支払いの全部または一部に利用できるもの」を意味するものとして整理されることが一般的です。

◯◯ポイントと称されるものには、有償で発行されるポイントもありますが、有償発行ポイントは法的には前払式支払手段に該当することが多く、ここでいうポイントには該当しません。

ポイントプログラムは無数に存在しますが、著名なものは以下のとおりです。

- 楽天ポイント(楽天グループ株式会社)

- Pontaポイント(株式会社ロイヤリティマーケティング)

- マイル(各航空会社)

また、国内外のブロックチェーン関連のプロジェクトでも、トークン発行の前段階として、あるいは、法規制上発行が困難なトークン(暗号資産)を回避するため、初期ユーザーやプロジェクト貢献者にポイントを発行する例が少なからず存在しています。

これらのポイントは仮に相続できるものであっても払戻し(換金)ができるものではないため、デジタル遺産としての重要性は低くなります。

動画配信、SNS、ブログ収益、電子書籍、音楽配信等

一部の動画配信プラットフォーム、SNS、ブログプラットフォームでは、一定レベル以上の配信者に広告収入を配分するプログラムが存在しています。

また、電子書籍やブログ記事、音楽等で配信されるデジタルコンテンツそのものが個別販売またはサブスクリプションという形で取引の対象となっているケースがあります。

このようなケースでは、当該アカウント(地位)自体または当該アカウントに紐づくコンテンツに財産的価値があり、デジタルアセットと評価が可能です。

具体的なデジタルアセットを一覧にまとめてみました。

| 動画配信プラットフォームの収益化 | YouTubeパートナープログラム |

| SNSの収益化 | X(旧Twitter)のクリエイター収益プログラム |

| ブログプラットフォーム | noteの有料記事(個別記事)やメンバーシップ・定期購読等(サブスクリプション)https://note.com/monetization-guide |

| ブログの成果報酬型広告収入(アフィリエイト) | アマゾンアソシエイトプログラム |

| 電子書籍 | Kindle ダイレクトパブリッシング |

| 音楽 | tunecore |

これらのデジタルチャンネル登録数やフォロワー数によっては、収益額ひいては財産評価額が相当高額に及ぶことも考えられますので、慎重な取り扱いが必要といえます。

まとめ

今回の記事では「デジタル資産」の種類について解説しました。

とくに、暗号資産やステーブルコイン、NFTやデジタル証券などは馴染みのない方も多かったと思います。

具体例を通じて、どのような種類のものが存在し、どのように取引されているものか、換金は可能なのかという点を中心に確認しておくとよいでしょう。

デジタル遺産でお困りの方は早期に弁護士に相談を

デジタル資産については、財産把握や管理・処分の方法、そして財産評価に特有の問題があります。

そのため、生前対策を行う場合にも、相続した場合にも、デジタル資産に精通した専門家のサポートをいち早く受けて整理を行うことが重要です。

tou法律事務所では、web3関連事業やデジタル資産の相続に注力して取り込んでおります。また暗号資産に精通した税理士と緊密に連携して解決にあたることが可能です。

デジタル資産でお困りの方は、是非tou法律事務所へお問い合わせください。