前回記事まで「デジタル遺産の基礎知識」として、デジタル資産の意味や種類、そして相続における固有のリスクについて解説しました。

デジタル資産を正しく把握して対処しないと重要な資産を失いかねないことをご認識いただけたかと思います。

そこで、本記事から何回かに分けてデジタル遺産の探し方について具体的に見ていきましょう。

本記事では「デジタル遺産の探し方【Ⅰ】」と題して、暗号資産、ステーブルコイン、NFT、セキュリティトークン等のブロックチェーン上の資産がどのように保管されているのかについて解説いたします。

これらの資産は伝統的な金融資産と比較して、保管方法に特殊性があり、それを知ることが資産の調査や相続手続きを行う上で何よりも重要だからです。

なお、本記事は相続や一定の法的知識を有する士業や、相続に関連する業務を行う事業者の方向けに解説する内容となっています。

更に内容をかみ砕いた解説は別途掲載予定ですので、本記事の内容が難しい方はそちらをお待ちください。

本記事で対象とするデジタル資産

本記事では、デジタル資産の中でも保管方法に特殊性があるブロックチェーン上で発行・管理されるデジタル資産(ブロックチェーン上にあるという意味で「オンチェーンアセット」等とも表現します)を説明の対象としております。

対象となるデジタル遺産は以下のとおりです。

- 暗号資産

- ステーブルコイン

- NFT(Non-Funjible token、非代替性トークン)

- セキュリティトークン

これらの定義については、「デジタル遺産の基礎知識【Ⅰ】」をご参照ください。

他方で、電子マネーやポイント、各種配信のアカウントなどは説明の対象外となります。

ウォレットとは

暗号資産、ステーブルコイン、NFT、セキュリティトークン等の資産は、ウォレットと呼ばれる場所で保管されています。

ウォレットとは、公開鍵と秘密鍵の暗号の仕組みにより、暗号資産等を保管、送金・入金等の全部又は一部を行う機能を備えたツールやアカウントを意味しています。

ウォレットには、秘密鍵の管理媒体に着目した以下の分類があります。

1つずつ見ていきましょう。

ペーパーウォレット

その名のとおり、ペーパーウォレットは紙に公開鍵と秘密鍵を出力して(QRコードなどの形式)保管するウォレットです。

インターネットに接続されていない(コールドウォレット)という意味ではセキュリティ性が高いものの、物理媒体であるため紛失や破損のリスクがあります。

ウォレットから暗号資産を移転する際にはソフトウェアウォレットやハードウェアウォレットが必要です。

具体的なサービスとしては、bitaddress.orgなどが知られています。

ハードウェアウォレット

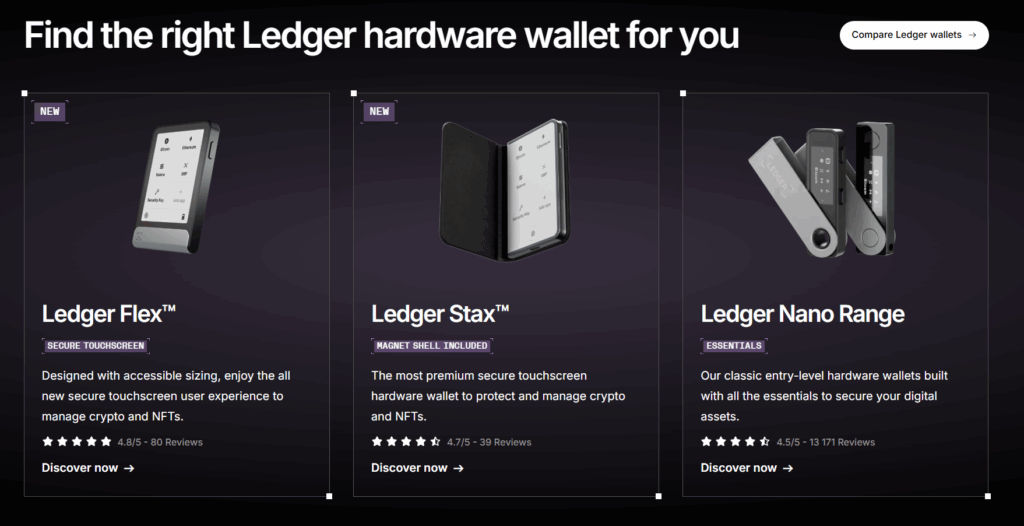

ハードウェアウォレットとは、秘密鍵を専用の物理デバイス内(USB接続等)に保管するウォレットです。

インターネットに接続されていない(コールドウォレット)という意味でセキュリティ性が高いウォレットと言えます。

またシードフレーズ(バックアップフレーズ)があれば、物理デバイスを紛失しても復元ができ、資産の移転や管理機能を備えていることが一般的です。

主なサービスとしては、Ledger(レジャー)、Trezor(トレザー)があります。

ソフトウェアウォレット

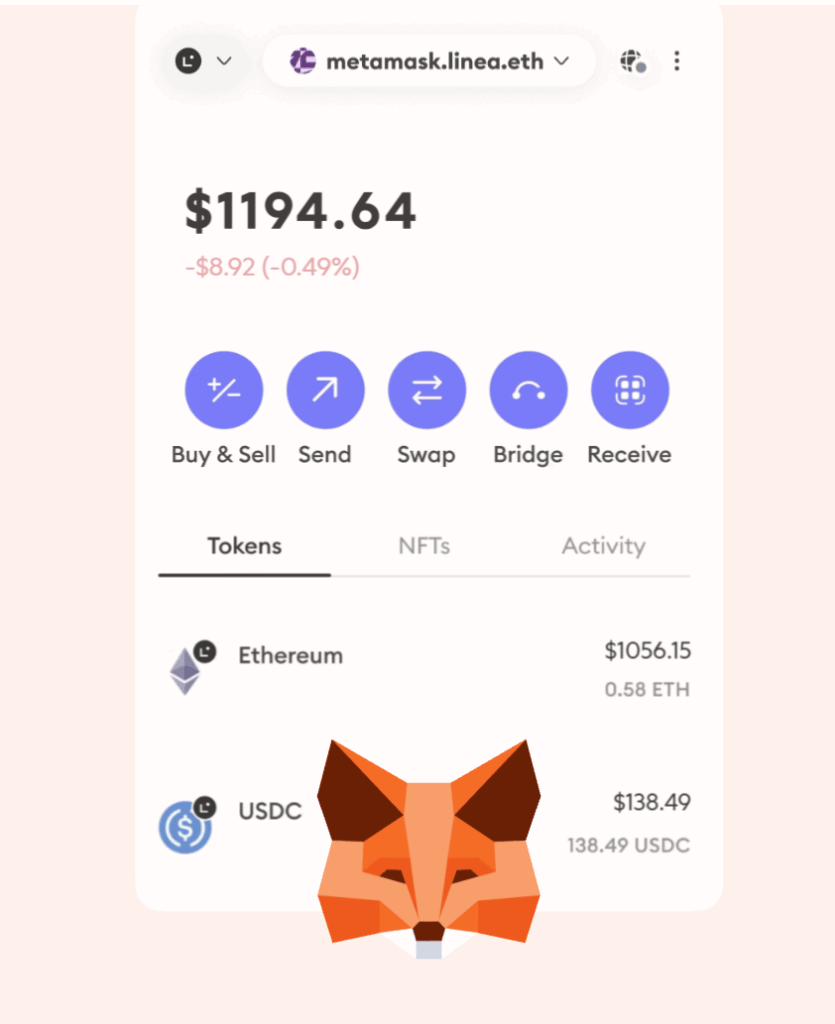

ソフトウェアウォレットとは、秘密鍵をソフトウェアプログラムで管理するタイプのウォレットです。

ソフトウェアウォレットには、以下のようなタイプがあります。

- デスクトップ上(ローカル)にインストールするタイプ

- モバイルアプリをインストールするタイプ

- PCブラウザ上で利用するタイプ

いずれもインターネットに接続されている(ホットウォレット)ため、セキュリティはやや劣っています。

しかし、DeFiやNFTマーケットなど各種ブロックチェーン系サービスに接続を含めて利便性が高く、最も利用されているウォレットです。

主なサービスとしては、MetaMask(メタマスク)、Trust Wallet(トラストウォレット)、Phantom(ファントム)等があります。

カストディアルウォレットの保管とノンカストディアルウオレットの保管

暗号資産の調査や相続手続きにおいて、とくに重要なウォレットの分類は、秘密鍵管理を第三者が行うか、自分自身で行うかという点です。

具体的には、以下のとおりに分類されます。

それぞれの特徴について見ていきましょう。

カストディアルウォレット

秘密鍵管理を第三者に委ねるウォレットは、カストディアルウォレットと呼ばれています。

具体的には、暗号資産交換業者(暗号資産取引所)に、暗号資産を預ける場合がこれにあたります。

取引所に預けている場合は、伝統的な金融資産の取り扱いと大きく変わることがなく、口座の開設や取引のUI/UXはオンライン証券に近しいです。

相続手続きも各暗号資産取引所を通じて、各暗号資産取引所のルールに従って行うことになります。

国内外には数多くの暗号資産取引所があり、代表的な取引所は以下のとおりです。

| 日本国内 | 海外 |

| コインチェック ビットフライヤー GMOコイン | Binance Coinbase Bybit |

暗号資産の取引に慣れているユーザーは海外の取引所も複数利用してる場合が多いため、海外取引所も確認の対象になります。

ノンカストディアルウォレット

秘密鍵管理をユーザー自ら行うウォレットは、ノンカストディアルウォレットと呼ばれています。

自己管理の意味で、セルフカストディ・ウォレットという呼び方をする場合もあります。

暗号資産を管理するノンカストディアルウォレットでは、以下の資産についても管理が可能です。

- NFT

- ステーブルコイン

- セキュリティートークン

秘密鍵保有者がウォレットにアクセスでき、他のウォレットに送金することや、金融サービスやオンラインショップに接続して、ウォレットの資産から支払いを行えます。

このようなデジタル資産の自己管理という特性は、伝統的な金融資産との大きな違いであり、資産の調査や相続手続きにも影響を与えます。

銀行、証券会社、暗号資産取引所のような管理者が存在するわけではないので、遺産額や取引を教えてもらうことや、相続人への資産移転をしてもらうことはできません。

相続人自身でウォレットを調査し、ウォレットを操作して暗号資産を移転、換価する必要があります。

そして、シードフレーズや秘密鍵がわからなければ暗号資産にアクセスできず、遺産を取得することはできません。

ソフトウェアウォレットでも例として上げたMetaMask(メタマスク)は、日本国内でも広く認知されているノンカストディアルウォレットです。

PC(Chrome拡張)とスマートフォンアプリにおいて利用が可能です。

まとめ

本記事では暗号資産、ステーブルコイン、NFT、セキュリティトークンなど、ブロックチェーン上の資産を保管するウォレットについて解説しました。

カストディアルウォレット(暗号資産取引所など)に保管されている資産は、より伝統的な金融資産に近い扱いとなり、各取引所の相続手続きに従って対応することになります。

ただし、海外取引所を含め複数の取引所を利用しているケースも多いため、資産の把握には注意が必要です。

他方で、ユーザー自身が管理するノンカストディアルウォレットを理解することは、ブロックチェーン上のデジタル資産を学ぶ上で何よりも重要です。

このタイプのウォレットでは相続時にも特有の課題が生じます。資産の把握、アクセス、移転、処分を全てユーザー自身で行わなければならず、秘密鍵、シードフレーズがわからなければ遺産を回収できないという特性は、相続手続きにおいても決定的に重要です。

デジタル遺産でお困りの方は早期に弁護士に相談を

デジタル資産については、財産把握や管理・処分の方法、そして財産評価に特有の問題があります。

そのため、生前対策を行う場合にも、相続した場合にも、デジタル資産に精通した専門家のサポートをいち早く受けて整理を行うことが重要です。

tou法律事務所では、web3関連事業やデジタル資産の相続に注力して取り込んでおります。また暗号資産に精通した税理士と緊密に連携して解決にあたることが可能です。

ぜひお困りの方はお気軽にご相談ください。